Olmo

Tres son los olmos autóctonos de la Península Ibérica: Olmo común (Ulmus Minor), el más extendido en toda la Península calcárea y el que va a ocupar este espacio, olmo blanco (ulmus laevis) presente en la Iberia silícea, y el olmo de montaña (ulmus glaba) en las regiones cantábricas.

Tres hay!-había en mi pueblo aparte de las olmedas

El primero, y más longevo estaba cerca de una ermita de Reconquista (siglo XIV) al lado de un punto de agua y un huerto para el ermitaño. Hacían falta más de 4 adultos para abarcarlo. En el verano del 1995 se puso todo rojo y murió.Gozaba de buena salud, pero el trazado de la autovía, que se inauguró al año siguiente, acabó con él.

El segundo estaba en la plaza del pueblo, al lado del ayuntamiento. A su vera transcurría la vida de las gentes del pueblo con sus alegrías y sus penas, sus quehaceres y sus juegos. Como dato curioso, el 28 de diciembre se colgaba un banasto de vendimiar uva de una de sus ramas con una persona dentro y con los vecinos reunidos a sus pies, el contador recitaba chascarrillos de todxs lxs presentes. Murió en la década de los 30 después de unos años agónicos y una poda bestial, posiblemente con el anhelo del rebrote.

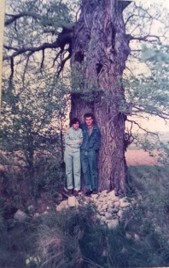

El tercero está en la replaceta del olmo, al inicio de la calle el Barrio. Tuvo unos años difíciles en los 70, afectado por las obras de alcantarillado y asfaltad; se secaron casi todas sus ramas y quedó un penacho arriba del tronco. El hueco que tenía en el tronco se tapó con cemento y piedras. Los ancianos decían: «¿ha vivido tres guerras y ahora se va a morir?”». Posiblemente ya estaba en 1840. Actualmente goza de muy buena salud y nuevos troncos con savia renovada han surgido unidos al viejo tronco.

Cualquiera que lea estas historias se puede sentir identificadx con alguna de ellas, porque, con pequeñas o grandes diferencias, son similares a las de muchos núcleos habitados de la Península Ibérica, Europa y América.

Los que han sobrevivido siguen ejerciendo de aglutinadores de la población y en la Comunidad Valenciana -sin decir nombres por la extensión y por no dejar fuera a nadie- tenemos algunos ejemplos muy elocuentes por edad y por el lugar que ocupan en el espacio y en el corazón de las personas.

En el caso de las pérdidas, la lista de los olmos y olmedas que desaparecieron debido al progreso, la ignorancia, la desidia, y sobre todo la grafiosis¹, es interminable. En muchos lugares, el olmo ha sido el árbol predilecto para situarlo en plazas, santuarios, replacetas, escuelas, masías, fuentes,… creando un ambiente saludable y benéfico allí donde se

asentaban, siempre en lugares de alta afluencia. Estos emblemáticos, majestuosos y longevos árboles -que pueden alcanzar los 500 años- han acompañado a la humanidad desde hace milenios, ejerciendo de templo y consistorio en ausencia de edificios, articulando, interactuando y observando la vida de las generaciones que han convivido con ellos.

Lxs que casi no hemos podido disfrutar del influjo que ejercían sobre la vida comunitaria no somos conscientes de la gran pérdida que ha supuesto la ausencia de este árbol tan arraigado en la cultura popular. Se ha resentido toda la vida que generaban alrededor, el cobijo, la sombra, las bandadas de pájaros, la complicidad, las reuniones, decisiones y acuerdos que se tomaban bajo su copa, el sonido de sus hojas, los bailes, los mercados,… Algunos autores insinúan que su declive ha ido parejo al declive del mundo rural y por eso abogan por replantar, como un anhelo de retorno de todas las cosas buenas que perdimos con su ausencia. Así que, si no lo hemos hecho YA ¡pongamos manos a la tierra!

Tras la última oleada más agresiva de grafiosis en 1986 -que diezmo considerablemente la población-, se inició un protocolo de estudio, catalogación e investigación sin precedentes del olmo ibérico. Dio sus primeros frutos tangibles en la década de los 90 con plantones viables de cepas de ulmus minor resistentes a la enfermedad, para poder poblar de nuevo el espacio que ocuparon en su día o nuevas ubicaciones acordes con la envergadura monumental que se prevé alcanzarán en un futuro. Todo ello gracias a la labor inestimable de muchas personas amantes de estos árboles tan extraordinarios, que han velado y guardado su memoria, y a la colaboración de entidades públicas, Universidad y grupo de expertos.

Os animamos con esta pequeña aportación a conocer y amar, lo que tenemos, lo que

perdimos y lo que podemos volver a recuperar.

Grafiosis: Enfermedad provocada por la acción conjunta de un hongo y un insecto que colapsa el sistema vascular. Es la epidemia vegetal más devastadora del siglo XX: murieron más del 90% de los olmos a nivel mundial. En España se detectaron los primeros casos en 1932 y tuvo una oleada muy agresiva en la década de los 70. Los ejemplares afectados que pugnan por rebrotar no son viables más allá de los 5 años.